内容大纲

一、会计调整的逻辑(案例)

二、会计政策变更调整(案例)

三、会计差错更正调整(案例)

四、资产负债表日后事项调整(案例)

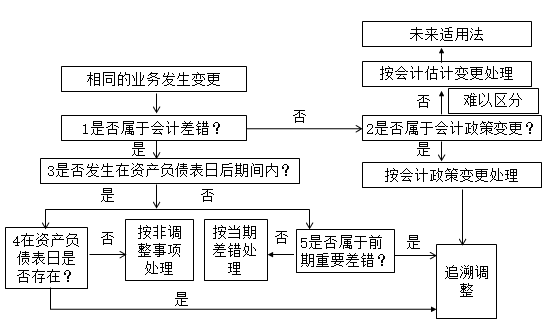

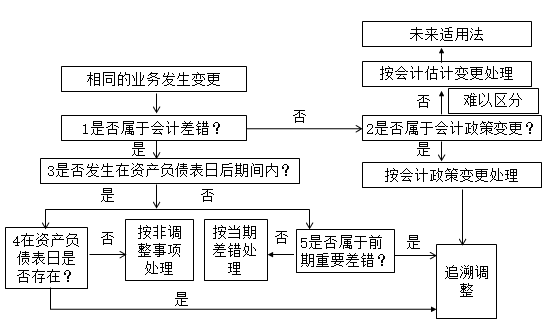

一、会计调整的逻辑

二、会计政策变更调整

(一)会计政策

1.会计政策,是指企业在会计确认、计量、报告中所采用的原则、基础、方法。

(1)会计原则包括:①一般原则,如可靠性原则。②具体会计原则,如借款费用是资本化还是费用化,收入确认的条件。

(2)会计基础包括:①确认基础(权责发生制和收付实现制);②计量基础(五种计量属性)。

(3)会计方法,是指企业根据国家统一的会计制度允许选择的、对某一类会计业务采用的具体处理方法。如发出存货的计价方法,政府补助的总额法和净额法,收入确认的投入法和产出法等。

【注】会计政策,是企业进行会计核算的前提,同样类型的业务,如果企业选择了不同的会计政策,导致的会计处理结果会产生很大的差异。

2.会计政策的特点:选择性、强制性、层次性。

【注】选择性:随着对会计信息可比性要求的越来越高,选择性越来越少。

强制性:企业只能在会计准则规定的范围内选择会计政策,不能违反准则规定制定会计政策,比如,对子公司的长期股权投资只能采用成本法,企业不能另外搞一个方法。

层次性:会计的原则、基础、方法,所属的层次是逐渐降低的。

3.企业应当披露重要的会计政策。

(二)会计政策变更

1.会计政策变更,指企业对相同的交易或者事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。会计政策不得随意变更。

【注】如果随意变更,就不符合可比性的要求了,还可能导致会计信息不可靠。

2.会计政策变更的条件:

(1)法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更。

【注】国家有规定要求变,所有的企业就要跟着变,这样才能保持可比性。

(2)会计政策的变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。

【注】这是从更好的实现财务报告的目标的角度来说的。但是这个要靠主观判断,也是监管的难点。很多理论上的道理很完美,实务操作上很难做到。

如果无充分、合理的证据表明其变更的合理性,或未经股东大会批准擅自变更,或连续反复的自行变更,则视为滥用会计政策,按照前期差错更正的方法进行处理。

3.下列情况不属于会计政策变更:

(1)本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策。

【注】经营租赁和融资租赁,权益结算的股份支付和现金结算的股份支付,都不属于会计政策变更。

(2)对初次发生的或不重要的交易或者事项采用新的会计政策。

【注】不重要的事项采用新的会计政策不属于会计政策变更,主要是考虑成本效益原则。

(三)会计政策变更的会计处理

会计政策变更的会计原则:国家会计制度有规定的按规定处理,没有规定的采用追溯调整法,追溯调整不切实可行的,企业应当从追溯调整可行时开始采用变更后的会计政策,能追溯到多早就追溯到多早,追溯不可行的采用未来适用法。

以下情形表明不切实可行的:

(1)因账簿、凭证超过法定保存期限而销毁,或因不可抗力而毁坏、遗失,如火灾、水灾等,或因人为因素,如盗窃、故意毁坏等,使累积影响数不能确定。计算确定累积影响数是采用追溯调整法的基础。

(2)要求对管理层在该期当时的意图作出假定。

(3)要求对有关金额进行重新估计,并且不可能将提供有关交易发生时存在状况的证据和该期间财务报表批准报出日时能够取得的信息这两类信息与其他信息客观地加以区分。

1.追溯调整法:是指对某项交易或事项变更会计政策,视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策,并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。对于比较财务报表期间的会计政策变更,应调整各期间财务报表相关项目,视同该政策在比较财务报表期间上一直采用。主要分三步:

(1)计算会计政策变更累积影响数,是指按照变更后的会计政策对以前各期追溯计算的列报前期最早期初留存收益应有金额(新会计政策下)与现有金额(原会计政策下)之间的差额。

会计政策变更累积影响数=(新会计政策下损益-原会计政策下损益)×(1-T)

【注】累积影响数,计算的是对留存收益的影响数。对资产负债权益的影响直接调整报表项目,对损益的影响要调整留存收益,因为跨年度的损益已经结平了,损益最终是计入留存收益的,所以,只能调整留存收益。

【案例】列报前期最早期初,是指企业的财务报告中列报的可比报表的最早期初数,关键要看财务报告中列报的是几期可比报表,不同目的的财务报告列报的可比期间不同,那么最早期初的时点就不同。

(1)如果是一般的财务报告,比如2017年度财务报告,只需要列报2017年度和2016年度两期的利润表,但资产负债表和所有者权益变动表需要列报的是三期报表,2017年度的年末数和年初数,上年可比期间2016年度的年末数和年初数,最早期初就是2016年初,也就是2015年末,累积影响数也就要计算到这个时候。

(2)如果是提供主板IPO财务报告,需要提供三年又一期报表,比如2017年4月企业申报IPO,那么需要提供2017年第1季度的财务报表和2016、2015、2014三个完整年度的财务报表,那么最早期初就是2014年初,也就是2013年末了。

(2)编制调整分录(3步)

1.调整税前:资产负债表项目直接使用原账户,以前年度的利润表项目全部使用利润分配——未分配利润账户来代替;调整当年业务可以直接使用损益类账户。

2.调整所得税:会计政策变更只改变资产或负债的账面价值,而税法规定的计税基础不变,因此若产生暂时性差异,只影响递延所得税,不影响应交所得税。

3.调整税后:根据利润分配——未分配利润的余额调整盈余公积,不调整股利分配,因为没有创造真金白银的利润。

(3)调整报表和附注。无需调整现金流量表。因为现金流量表是根据收付实现制编制的,以前年度的会计调整并不会影响现金流量的增减变化。同样的道理,前期差错更正、资产负债表日后调整事项,都不调整现金流量表。

【案例】学天海公司2×10年年末支付1 000万元购置一栋办公楼,从2×11年1月1日起,学天海公司与乙公司签订经营租赁合同,租期10年,每年租金80万元。学天海公司对该投资性房地产的后续计量采用成本模式。使用年限为25年,预计净残值为0,按年限平均法计提折旧。2×14年1月1日起,学天海公司董事会对该投资性房地产由成本模式改为公允价值计量模式。已知2×11年年末该投资性房地产的公允价值为1 100万元,2×12年年末该投资性房地产的公允价值为1 400万元,2×13年年末该投资性房地产的公允价值为1 150万元。

假定税法规定该项投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法与学天海公司董事会进行会计变更前会计的规定一致。同时税法规定,资产在持有期间公允价值的变动不计入应纳税所得额,待处置时一并计算应计入应纳税所得额的金额。学天海公司适用的所得税税率为25%,按净利润10%提取法定盈余公积。学天海公司2×14年12月31日的比较财务报表最早期初为2×13年1月1日。

要求:(1)计算学天海公司2×14年该项投资性房地产会计政策变更的累积影响数,并填列下表:

会计政策变更累积影响数计算表 单位:万元

| 项目 | 按成本模式计量的损益 | 按公允价值模式计量的损益 | 税前差异 | 所得税影响 | 税后差异 |

| 2×11年 | | | | | |

| 2×12年 | | | | | |

| 2×13年 | | | | | |

| 合计 | | | | | |

【案例分析】(1)

会计政策变更累积影响数计算表 单位:万元

| 项目 | 按成本模式计量的损益 | 按公允价值模式计量的损益 | 税前差异 | 所得税影响 | 税后差异 |

| 2×11年 | 40=租金80-折旧1000/25 | 180=租金80+公允价值变动损益(1100-1000) | 140 | 35 | 105 |

| 2×12年 | 40 | 380=80+(1400-1100) | 340 | 85 | 255 |

| 2×13年 | 40 | -170=80+(1150-1400) | -210 | -52.5 | -157.5 |

| 合计 | 120 | 390 | 270 | 67.5 | 202.5 |

学天海公司2×14年该项投资性房地产会计政策变更的累积影响数应计算到2×13年年初,即2×11和2×12年2年的累积影响数,会计政策变更的累积影响数=105+255=360(万元)

要求:(2)对上述投资性房地产的会计政策变更进行账务处理。

【案例分析】(2)调整税前:

借:投资性房地产——成本 1 150

投资性房地产累计折旧 120

贷:投资性房地产 1 000

利润分配——未分配利润 270

调整所得税:

借:利润分配——未分配利润 67.5

贷:递延所得税负债 67.5

【注】①原会计政策下:税法规定与会计规定一致,无暂时性差异,期初余额为0。

②新会计政策下:账面价值1150-计税基础(1 000-40×3)=270,产生应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债=期末余额270×25%-期初余额0=67.5(万元)。

调整税后:

借:利润分配——未分配利润 20.25【(270-67.5)×10%】

贷:盈余公积 20.25

要求:(3)对2×14年编制的年报中涉及会计政策变更的数据进行调整,并填列下列利润表和资产负债表有关项目。(若该项目不必调整,则填上零)

利润表(部分项目)

编制单位:学天海公司 2×14年度 单位:万元

| 项目 | 上期金额调整数 |

| 营业收入 | |

| 减:营业成本 | |

| 公允价值变动损益 | |

| …… | |

| 利润总额 | |

| 减:所得税费用 | |

| 净利润 | |

资产负债表(部分项目)

编制单位:学天海公司 2×14年度 单位:万元

| 资产 | 年初余额调整数 | 负债和所有者权益 | 年初余额调整数 |

| …… | | 递延所得税负债 | |

| 投资性房地产 | | 盈余公积 | |

| 递延所得税资产 | | 未分配利润 | |

| 资产合计 | | 负债和所有者权益合计 | |

【案例分析】(3)对2×14年编制的年报中涉及政策变更的数据进行调整,并填列下列利润表和资产负债表。

利润表(部分项目)

编制单位:学天海公司 2×14年度 单位:万元

| 项目 | 上期(2×13年)金额调整数 |

| 营业收入 | 0租金收入不用调整,不管是新政策还是老政策都确认了租金收入80万; |

| 减:营业成本 | -40新政策下不计提折旧,调减成本,增加利润; |

| 公允价值变动损益 | -250新政策下公允价值变动损失,减少利润; |

| …… | |

| 利润总额 | -210=0-(-40)-250 |

| 减:所得税费用 | -52.5=(-210)×25% |

| 净利润 | -157.5=(-210)-(-52.5) |

资产负债表(部分项目)

编制单位:学天海公司 2×14年度 单位:万元

| 资产 | 年初余额调整数 | 负债和所有者权益 | 年初余额调整数 |

| …… | | 递延所得税负债 | 67.5 |

| 投资性房地产 | 270=1150-(1000-120) | 盈余公积 | 20.25 |

| 递延所得税资产 | 0 | 未分配利润 | 182.25 |

| 资产合计 | 270 | 负债和所有者权益合计 | 270 |

(四)会计调整的区分

1.会计政策变更与会计估计变更的划分标准:

(1)涉及会计确认原则发生变更的,属于会计政策变更;比如,研发费用由全部费用化改为符合资本化条件的资本化;

(2)涉及计量基础发生变更的,属于会计政策变更;比如,分期付款购入固定资产成本由历史成本改为按公允价值计量;

(3)涉及列报项目发生变更的,属于会计政策变更;比如,商品进货费用由全部费用化计入销售费用改为资本化计入存货;列报项目往往取决于会计确认;

(4)企业难以对某项变更区分为会计政策变更或会计估计变更的,应当作为会计估计变更处理。

【注】反过来判断比较容易,会计估计一般涉及的都是定量的问题,就是金额计量的问题,而且这个金额还是估计出来的。而会计政策一般涉及的都是定性的问题,如果是会计准则强制规定的,或者是企业自行选择的,一般都属于会计政策,比如,投资性房地产计量选择成本模式或公允价值模式。

【注】存货计价方法的变更,属于会计政策变更,但是不需要追溯调整,因为以前期间的存货成本已经转入了未分配利润,追溯调整后还是计入未分配利润,所以,无需追溯调整了,按照未来适用法处理。

2.如果是业务本身发生了变化,那么既不属于会计政策变更也不属于会计估计变更,比如:

(1)长期股权投资由于追加投资或减少投资导致成本法和权益法之间的转换;

(2)投资性房地产与自用房地产的转换。

(3)固定资产更新改造后,预计使用寿命从原来的6年变成9年,不属于会计估计变更。

3.会计估计变更和会计差错的区分:如果以前期间的会计估计是错误的,那么属于会计差错,进行差错更正,需要追溯重述以前期间报表;如果以前期间的会计估计没问题,后来又发生新的情况,导致估计的结果和事实不相符,那么属于会计估计变更,采用未来适用法,不需要追溯以前期间报表。

【注】企业在会计确认、计量、报告过程中都有可能发生差错,准则中叫前期差错,因为上市公司的年报都是下一个年初才开始审计的,所以站在下一个年度发现上一年度报表中的差错的角度来说,叫前期差错。其实,当年也有可能发现当年的会计差错,所以,国际准则中叫会计差错更合适。企业会计处理错了,当然要进行差错更正。

添加学习顾问

添加学习顾问